Il passero sulle tracce di Paul Salopek, il due volte Premio Pulitzer, che vede il suo futuro a bordo di un paio di scarponi: per sette anni camminerà ripercorrendo il viaggio dei primi uomini che lasciarono l’Africa per diffondersi nel globo fino alla Terra del Fuoco.

Anatomia di una mente compiuta: sulle tracce di Paul Salopek

“Camminare è cadere in avanti.

Ogni passo è un tuffo bloccato, un crollo scongiurato, un disastro evitato. In questo senso, camminare diventa un atto di fede che si ripete ogni giorno: un miracolo in due battute, un tenersi e lasciarsi andare. Per i prossimi sette anni cascherò in giro per il mondo.

Sono in viaggio. Inseguo un’idea, una storia, una chimera, una follia forse.”

Così inizia la prima tappa di un lungo e anti-giornalistico reportage storico, antropologico ed etnografico firmato dal giornalista e scrittore statunitense Paul Salopek.

Ma chi è costui? Occhiali, sguardo prensile, capelli rasati, 2 premi Pulitzer, un futuro nuovo che inizia con 33 mila chilometri. A piedi.

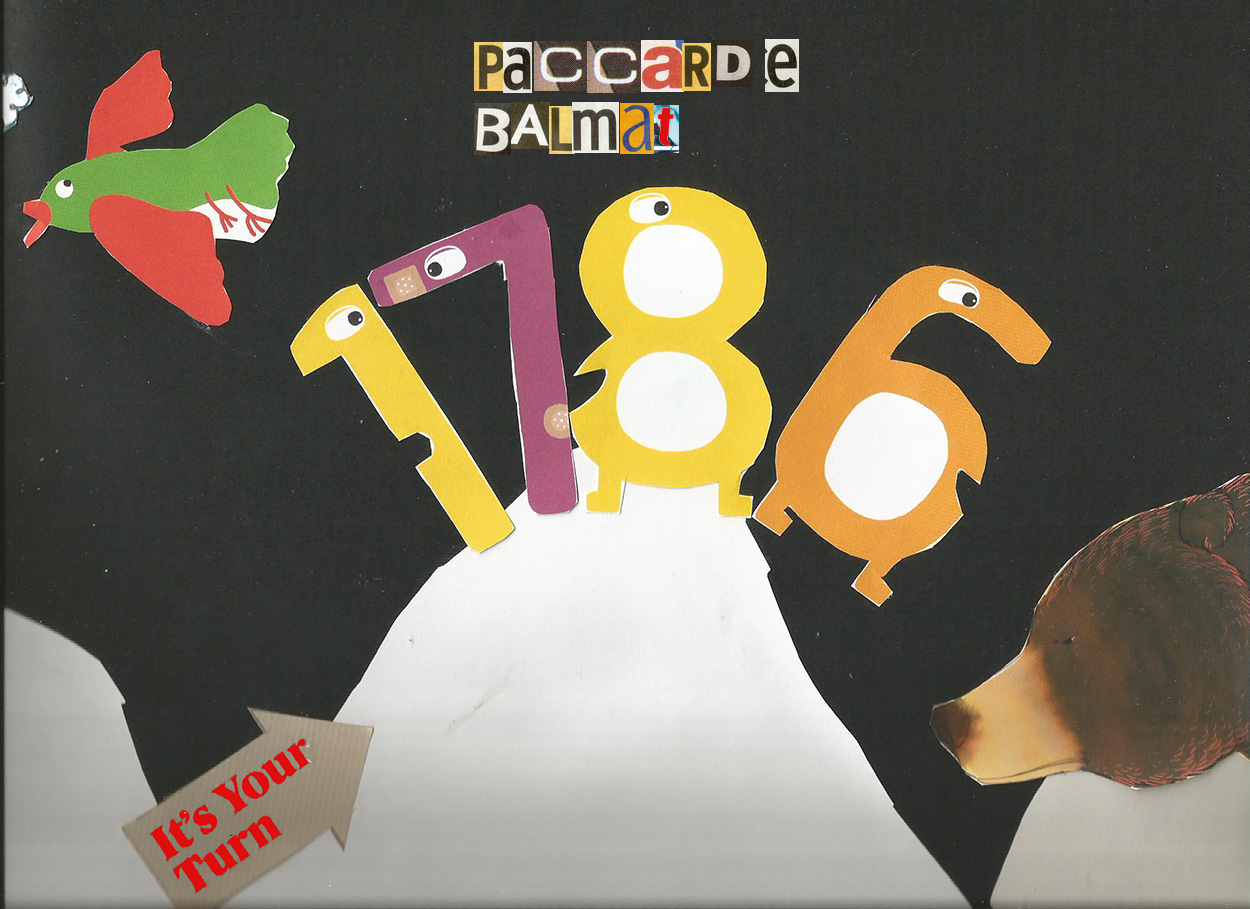

Questo, l’anello semantico di un rivoluzionario beachcomber alle prese – da gennaio 2013 – con il trekking più lungo della storia: 7 anni, dalla Rift Valley alla Terra del Fuoco attraversando l’oceano, sulle orme dei primi colonizzatori del globo terracqueo.

I suoi progenitori? Con lui, in trigono perfetto: Jeff Jeffries (James Stewart) il fotoreporter innamorato – con qualche imperdonabile resistenza – di una dea, Lisa Freemont (Grace Kelly) ne La finestra sul cortile. E Bryan Brown, il giornalista del National Geographic sedotto, nelle avviluppate foreste del Congo, dall’intelligenza appuntita e dalla bellezza sportiva di Diane Fossey (Sigourney Weaver) naturalista-ricercatrice di Gorilla nella nebbia. Il primo: ricercata eleganza da grande Gatsby; il secondo, corporeità misurata da Bruce Chatwin.

Il suo antenato? Lo storico Erodoto che – nel V sec. a. C. – girava per il Mediterraneo raccontandone le storie e le genti, badando poco alla scientificità di un metodo non ancora inventato: previsti piccoli camei di personaggi mai esistiti, fatti non accertati, impressioni personali.

Ed è a partire dalle traiettorie sghembe dei suoi interessi; dal linguaggio letterario – più che giornalistico; da ciò che lascia conoscere di sé grazie a ciò che scrive che ricalcheremo l’anatomia – non autorizzata – dei suoi pensieri. Che cosa farà durante le soste mentre ripercorre il primo pellegrinaggio proto-imperialista della Storia? Accenderà un lume a olio; leggerà da un Mac; scriverà un post per il suo blog Out of Eden Walk dall’iPad; chiacchiererà nella redazione viaggiante in un inglese che, attraversato da un accento culturale all’altro, sembrerà tante lingue diverse; manderà la foto delle mani, indurite dal sole e arrossate dall’henné, di una guaritrice beduina che cauterizza parti del corpo come terapia; telefonerà nell’altro emisfero a chi si chiederà se sia credibile l’amore di un uomo in preda all’erranza millenaria; registrerà i ritmi ancestrali dei canti di chi naviga e sosta nel deserto, anelando alla sponda opposta come un marinaio della duna. O forse: avrà portato con sé la famiglia, vivendo un Cammino di formazione che nessun’altra esperienza didattica potrebbe surrogare. Lo vedo – disteso su una branda di bambù coperta da un batik colorato che rilascerà il blu dove sentirà più caldo – fumare (una Pall Mall, certo) e bere tè alla menta; ascoltare la voce mantrica di Lisa Gerrard che vibra l’Amen apotropaico di Song of dispossessed:

The river is deep and the mountain high

How long before the other side

Da giorni seguo le sue orme, preferendo alla scienza aristotelica un orientamento patafisico al mondo. Mi incuriosiscono i suoi dispacci postati sul blog, unici indizi per scoprire quale tipo d’uomo sia questo bucaniere scarponiaipiedi. Il caso, come in molte scoperte, ha fatto il resto. Consigliata da Caterina Venturini, ho iniziato a leggere ‘Libertà ‘ di Jonathan Franzen. Quello che vi ho trovato a pagina 14 è stato un vaticinio. C’è chi ha reso letteratura i miei gusti in fatto di Teste ben Fatte:

“Connie non costituiva una minaccia per una persona compiuta come Jessica. Connie non sapeva che cosa fosse la completezza: era tutta profondità e niente superficie. Quando colorava con i pennarelli, si limitava a saturare d’inchiostro qualche zona del foglio, come incantata, lasciando il resto in bianco e ignorando le allegre esortazioni di Patty a provare qualche altro colore.”

Una testa è ben fatta, come quella di Jessica, se è un’apologia della completezza, flessibile a varie forme di conoscenza, se tratta con cura ogni singolo dettaglio compresi i più belli, quelli frivoli. Immagino così questo globe-trotter: un uomo dallo sguardo ecologico; una persona che – learning by doing – fa di sé un ecosistema di saperi intemperanti e sconnessi, raccontando con intensità e integrandosi in ciò che vede.

Volete una prova dell’anatomia di uno sguardo completo del moderno Erodoto? Sedetevi, ascoltate la canzone dei Dead Can Dance e leggete: questa è una mia traduzione dall’inglese del suo ultimo post. È stato scritto in Arabia Saudita, sul Mar Rosso: 11 mesi di futuro sono già alle spalle. Il suo sguardo ipertrofico sulla natura e la Storia è attento alle parole che risuonano come solo uno scrittore sa fare; è carico di rimandi culturali e storici, che nascondono interessanti novità.

Cacciamo e facciamo provviste sul Mar Rosso.

Gassman al Faidi, il nostro nuovo addetto alla logistica, giovane e carismatico Hemingway, dispone le lenze tra le onde della sera. Lo fa più e più volte arrotolando il fine filamento all’indice. Sente il lento richiamo dell’onda, la vibrazione dell’uncino quando urta i coralli, la leggera spinta provocata dalla bocca di un pesce quando prova l’esca 20 o 30 yards sotto il pelo dell’acqua.

Stiamo facendo così da molto tempo: l’amo più vecchio, fatto di conchiglia, è stato trovato a Timor Est in una grotta marina. Risale a 23 mila anni fa.

Ma noi vagabondiamo da prima. Nel Pleistocene, 60 mila anni fa, quando gli uomini anatomicamente compiuti lasciarono l’Africa per diffondersi nel mondo, il livello delle acque del mare era più basso di quello attuale. La teoria prevalente sostiene che gruppi di camminatori cacciatori percorrevano le diffuse rotte create dai recenti terrazzamenti. Emergevano ponti di terra che facilitavano gli spostamenti. Sotto il Mar Rosso, una montagna – chiamata Hanish Rill- può aver spinto da sotto le onde offrendo punti di appoggio tra l’Africa e l’Asia, facilitando così la traversata a nuoto o in canoa. Nuove scoperte riscrivono i libri di Storia, modificando le nostre cognizioni sulle colonizzazioni costiere dei primi uomini.

Non continuerò traducendo l’intervista a un Funzionario della Cultura dell’Arabia Saudita il cui titolo, però, può essere chiarificatorio: il Mar Rosso. Un ponte, non una barriera. (Leggetela, merita).

Dalla preistoria via paleontologia; dalla cultura via piatti tradizionali, Paul Salopek racconta il mondo con il linguaggio universale della fotografia (correte a guardare e poi … Tornate!), con dispacci di narrazioni ‘lente’, ponendosi all’origine di un nuovo genere narrativo, lo slow journalism, che forza contenitori nati per soddisfare curiosità rapide e che non temono la superficialità, laddove necessiti: blog e social media. Lui ha abiurato a questo genere: i suoi post sono lunghissimi – a volte colti, altre divertenti; vi si narrano dettagli che affondano nelle discipline più varie, mettendo alla prova una visione anti-monolitica del conoscere, la curiosità di raccontare dettagli irrelati, approfondire minimalia senza attribuire gerarchie alla conoscenza. Rispetta, così, la mente e i principi sottesi alla scoperta più che alla comunicazione.

D’altronde: uno degli sponsor del viaggio, oltre al National Geographic e a qualche altra non minore istituzione, è l’Università di Harvard: è stata predisposta una sezione del blog dedicata alle risorse didattiche. Tutte le scuole possono accedere a questa esperienza inserendo nella routine della pratica – senza rischio alcuno di banalizzare – un sapere dinamico di notevole interesse storico, naturalistico, scientifico.

Quale frase rappresenta meglio Paul Salopek? ”Se in un primo momento l’idea non è assurda, allora non c’è nessuna speranza che si realizzi” – Albert Einstein. Incisa?

Camilla Paolucci

Disegno di: Lorenzo Paolucci

il sito: http://www.outofedenwalk.com

il blog http://outofedenwalk.nationalgeographic.com